|

若き日の岡本巌(いわお)先生「婦人の中に未来の人は眠れり」 この言葉こそ、創立者岡本巌先生の女子教育への願いを象徴するものです。 妻の岡本欽(きん)先生とともに、新しい時代に活躍する女性を育てようと、私立女学校設立のために日夜奔走し、 ついに明治39年8月、女子高等技芸学校設置の許可を得ることができました。 |

|

初代校長、岡本欽(きん)先生巌先生の意志を受けて、欽先生は、技芸学校の教師にふさわしい資格と技術を得るために、 結婚して間もないにもかかわらず、東京の和洋女子専門学校(現在の和洋女子大学)で学ばれました。 そして、女子高等技芸学校の初代校長となられ、巌先生とともに、浜松における女子教育の先覚者となりました。 |

|

女子高等技芸学校の開校式明治39年、一粒の種子が浜松の地に播かれました。それが私たちの学園の前身、女子高等技芸学校です。 先生が8名、生徒が25名での出発でした。木造2階建ての校舎は、岡本巌先生ご夫妻の住宅を改造したものでした。 |

|

欽先生の割烹(料理)の授業風景女子高等技芸学校時代の授業風景。割烹の指導をされたのは、初代校長の岡本欽先生でした。 明治40年頃のことです。 |

|

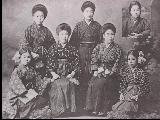

女子高等技芸学校第1回卒業生明治42年7月27日、女子高等技芸学校第1回卒業式の記念写真です。 最前列の中央が、創立者岡本巌先生と欽先生です。 |

|

浜松実科高等女学校への改組巌先生は、明治43年に高等女学校令が改正されたのを契機に、「普通教科を充実させた、 新しい時代に合った高等女学校に発展させよう」と、高等技芸学校を高等女学校へと改組し、翌明治44年4月、 浜松実科高等女学校を発足させました。校舎は高等技芸学校の建物がそのまま継承されました。 |

|

浜松実科高等女学校の寄宿舎(明治44年)岡本巌先生ご夫妻が技芸学校開校当時から特に力を入れていたことは、寄宿舎で生徒を家庭的にも教育することでした。 実科高女時代には50〜60名の寄宿生が巌先生ご夫妻と一緒に暮らしていました。この寄宿舎教育は、 太平洋戦争が激化した昭和19年まで続けられ、その精神は、現在の入寮指導に受け継がれています。 |

|

箱根への修学旅行(大正2年)岡本巌校長の引率で、本科4年生は2泊3日の箱根の旅を楽しみました。生徒は、えび茶の袴に下駄履きという姿でした。 |

|

裁縫の授業風景和裁の実習の一場面。技芸学校時代からの実技を重視する教育方針が受け継がれ、実科高女でも、 裁縫の授業は徹底して行われました。 |

|

開校記念日に撮影した卒業記念写真大正6年3月、開校記念日に撮影されたもの。 |

|

浜松淑徳女学校の正門大正9年4月、浜松実科高等女学校の選科を独立させる形で、浜松淑徳女学校が設立されました。 実科高女の本科は、より教育内容の充実した西遠高等女学校と改称されました。ここに初めて「西遠」という呼び名が登場しました。 大正12年の西遠高女の佐藤町移転までの間、平田町(なめだちょう)の校舎を両校が共用していました。 |

|

佐藤町に移転された校舎大正12年10月、西遠高女の校舎が、手狭になった平田町から佐藤町に移転されました。 建物は、二階建ての本館と平田町の校舎の一部を移築した4教室分の平屋一棟のみでしたが、 平田町の校舎よりもはるかに広い新天地でした。ここに、岡本巌先生以下11名の教職員と300名の生徒とで、 今日の学園隆盛の第一歩が踏み出されました。 |

|

校庭での陽光を浴びてのダンス風景大正13年、佐藤町の広い校庭で、午後の陽光を浴びながら踊る生徒。校舎移転を機会に、 従来の和服に下駄という明治調の服装は廃され、かわって洋服に靴というモダンな制服に一新されました。 新しい制服は、夏は白の上衣に水あさぎ色スカート、冬は紺サージのワンピースに「SHG」と赤いマークの入ったベルト、 というものでした。 |

|

西遠高女・淑徳女学校合同同窓会西遠高女は佐藤町、淑徳女学校は平田町と姉妹校が別の地になったために、両校合同の同窓会が西遠で開かれるようになりました。 この写真は、第2回(大正14年7月)のものです。 |

|

庭球部、大正15年遠州大会優勝佐藤町への校舎移転後、次々と部活動がはじまり、運動部の活動も活発に行われるようになりました。 その中でも大活躍したのが、大正11年に創設された庭球部で、大正15年の遠州大会で見事優勝を果たし、 その後昭和3年まで連続4回優勝という偉業を成し遂げました。 |